Разделы сайта

Выбор редакции:

- Рецепт теста для пиццы от оливера джеймса

- Блюда для стройняшек или как приготовить диетические бутерброды Бутерброды с хлебцами для диеты

- Десерт из фруктов: маринованная груша Маринованные груши на зиму рецепты без стерилизации

- Перец жареный консервированный

- Реферат: Основные правила и принципы ведения спора

- Ароматное рагу и жаркое — тушёные овощи с мясом в мультиварке

- Вкусная домашняя пицца с беконом, рецепт с фото

- Свинина с картошкой и овощами в горшочке

- Тыква, запечённая целиком «по-селянски», с мясом

- Котлеты из сома. Рецепт приготовления. Котлеты из сома без запаха Рыба сом рецепты приготовления котлет

Реклама

| Анализ стихотворения тютчева фонтан. «Фонтан», анализ стихотворения Тютчева Фонтан тютчев анализ по плану |

|

Смотри, как облаком живым Фонтан сияющий клубится; Как пламенеет, как дробится Его на солнце влажный дым. Лучом поднявшись к небу, он Коснулся высоты заветной И снова пылью огнецветной Ниспасть на землю осужден. О смертной мысли водомет, О водомет неистощимый! Какой закон непостижимый Тебя стремит, тебя мятет? Как жадно к небу рвешься ты!.. Но длань незримо-роковая, Твой луч упорный преломляя, Свергает в брызгах с высоты...

Стихотворение Ф.И. Тютчева «Фонтан» было написано в 1836 году г. в жизни Тютчева - четырнадцатый год в многолетней службе в Мюнхене в русской миссии (). Это был период наиболее плодотворной поэтической деятельности. Смот ри, как об ла ком жи вым Стихотворение Тютчева написано трехстопным ямбом с пиррихиями, которые несколько смягчают размер, придают ему некоторую плавность.

О смертной мысли водомет, О водомет неистощимый! Какой закон непостижимый Тебя стремит, тебя мятет? Как жадно к небу рвешься ты!.. Но длань незримо-роковая, Твой луч упорный преломляя, Свергает в брызгах с высоты... Вторая часть – это сопоставление водной стихии фонтана с водометом «смертной мысли», который также рвется к небу, но «длань незримо-роковая» преломляет «луч» «неистощимого» «водомета».

Мысль человеческая, как и фонтан, стремится ввысь, к небу, но есть некий предел, есть некая граница, установленная... но кем? Высшей силой или самой энергией мысли? «Длань незримо-роковая» - это поэтический образ Непостижимого Закона Судьбы, узнать который не дано человеку. Мысль, дерзнувшая подняться на «недозволенную » высоту, падает, рассыпаясь на мелкие фрагменты, и не удерживает достигнутого уровня.

ФИЛОСОФСКАЯ ЛИРИКА – это стихотворения, в основу которых легли раздумья о смысле жизни или о вечных человеческих ценностях. Они, как и всякая иная лирика, содержат в себе требование соблюдения всех литературных правил по написанию стихов (рифма, образность, олицетворение и т.д.) и присутствие скрытого смысла, помимо понятного основного. Скрытый смысл порой раскрывается не сразу, а после прочтения произведения несколько раз, иногда даже после произошедшего позже реального события

Ночь и я, мы оба дышим, Цветом липы воздух пьян, И, безмолвные, мы слышим, Что, струей своей колышим, Напевает нам фонтан. - Я, и кровь, и мысль, и тело - Мы послушные рабы: До известного предела Все возносимся мы смело Под давлением судьбы. Мысль несется, сердце бьется., Мгле мерцаньем не помочь; К сердцу кровь опять вернется, В водоем мой луч прольется, И заря потушит ночь.

РИФМА Ночь и я, мы оба дышим, Цветом липы воздух пьян, И, безмолвные, мы слышим, Что, струей своей колышим, Напевает нам фонтан. Стихотворение Фета написано с использованием хорея, который придает произведению «бодрость» слога, легкость, подчеркивает оптимистичный настрой автора.

Ночь и я, мы оба дышим, Цветом липы воздух пьян, И, безмолвные, мы слышим, Что, струей своей колышим, Напевает нам фонтан. - Я, и кровь, и мысль, и тело - Мы послушные рабы: До известного предела Все возносимся мы смело Под давлением судьбы. Мысль несется, сердце бьется., Мгле мерцаньем не помочь; К сердцу кровь опять вернется, В водоем мой луч прольется, И заря потушит ночь. Смотри, как облаком живым Фонтан сияющий клубится; Как пламенеет, как дробится Его на солнце влажный дым. Лучом поднявшись к небу, он Коснулся высоты заветной И снова пылью огнецветной Ниспасть на землю осужден. О смертной мысли водомет, О водомет неистощимый! Какой закон непостижимый Тебя стремит, тебя мятет? Как жадно к небу рвешься ты!.. Но длань незримо-роковая, Твой луч упорный преломляя, Свергает в брызгах с высоты...

Сравним! Размышления Фета в стихотворении «Фонтан» в чем-то схожи с мыслями Тютчева. Поэт сравнивает человеческую жизнь с устройством фонтана: о Фет не воспринимает эту ограниченность человеческой жизни как что-то трагическое. Для него круговорот жизни и смерти – явление закономерное и естественное. Поэт считает человека частью природы, который подчиняется ее законам. Человек приходит в этот мир, порожденный землей, и нее же уходит. Для лирического героя Фета - это не трагедия, а гармония и естественный ход вещей.

Однако в обоих концепциях сильна роль рока, судьбы. И Тютчев, и Фет считают человека подвластным этой силе - «давлению судьбы». Но если у Тютчева судьба – это злой рок, то у Фета – часть сил Вселенной, которые заставляют человека не только страдать, но и развиваться («возносимся мы смело»).

Стихотворения Тютчева и Фета - философские элегии, имеющие сходные мотивы. Однако по основному настроению и философской концепции эти стихотворения резко отличаются друг друга. Художественные средства, выбранные каждым их художников, помогают им выразить свой взгляд на человеческую жизнь, ее возможности и на место человека в этом мире.

Анализ стихотворения Ф.И Тютчева "Фонтан"

Жизнь человека в понимании Ф. И. Тютчева неизмеримо глубока и в то же время мгновенна и непостоянна, она не оставляет после себя заметного следа. Бытие Вселенной осмысляется поэтом в целом. Важные вопросы мироздания ставит он в своём творчестве. Основная идея его философской лирики - возможность постижения тайн миропорядка только в результате непосредственного чувственного и созерцательного восприятия.

Разделы: Литература Тип урока

Форма проведения

Использование современных педагогических технологий:

Формы организации учебной деятельности:

Оборудование:

Подготовительная работа:

Ход урока 1) Подготовка к восприятию материала Организационный момент.

Мотивация учебной деятельности. Анализируем эпиграфы к занятию, пытаемся совместными усилиями сформулировать цели урока. Вспоминаем, что наша главная задача на уроках литературы – стать талантливыми читателями. Актуализация знаний учащихся. Психологический анализ иллюстраций с выставки «Стихи Тютчева в моем восприятии» и чтение наизусть понравившихся строк. Отмечаем, что с творчеством поэта мы пока знакомы не очень хорошо, но даже по началу нашего разговора можно сделать выводы о том, какие глубокие, разнообразные по темам и настроению стихи писал Ф. И. Тютчев. Игра «Узнай стихотворение». По последним словам в стихе прошу вспомнить и процитировать известные стихотворные строки Ф. И. Тютчева (приложение). Итогом игры становится вывод о том, что многие строки поэта «на слуху», известны в читательской аудитории и близки нам сегодня. Отталкиваясь от стихотворения «Нам не дано предугадать...», размышляем о том, что «сочувствие» в тексте надо понимать как «со – чувствие», т. е. как совместную (поэта и читателя) работу ума и сердца. Делая вывод о том, что чтение есть труд, и подчас понять стихотворение – значит, проделать определенную исследовательскую работу, переходим к следующему этапу урока. 2) Анализ стихотворения «Фонтан»

Точное время создания стихотворения «Фонтан» неизвестно (по одним источникам это 1836 год, по другим – середина 30-х годов XIX века). Десятилетие с середины 20-х до середины 30-х годов – время расцвета таланта Ф. И. Тютчева. В это время он создает такие шедевры, как «Весенняя гроза», «Осенний вечер», «Бессонница» и т. д. В те годы поэт находится на дипломатической службе за границей, в Мюнхене. Его близкий друг И.С. Гагарин, мечтая познакомить столичных литераторов с творчеством своего друга, просит поэта прислать подборку своих стихотворений. Ф. И. Тютчев вскоре выполнил просьбу друга, сопроводив стихи таким письмом: «Вы просили меня прислать вам мое бумагомаранье... Пользуюсь случаем, чтобы от него избавиться. Делайте с ним, что хотите. Я питаю отвращенье к старой исписанной бумаге, особливо исписанной мной. От нее до тошноты пахнет затхлостью...». Стихи были опубликованы в пушкинском журнале «Современник» в 1836 году в номерах 3 и 4 за подписью «Ф. Т.». Вместо 5, 6 стихотворений, как планировалось, опубликовано 24 (видимо, они так понравились Пушкину). Среди них – стихотворение «Фонтан». Тютчеву в это время 33 года – возраст Христа, мудрости, божественных откровений. Стихи, написанные в это время, отличает глубокое содержание, совершенная, гармоничная форма. Попытаемся это увидеть, размышляя над стихотворением «Фонтан». Напоминаю, что в своем исследовании мы опираемся на составленный нами ранее примерный план анализа лирического произведения и, как обычно, используем его творчески, т. е. останавливаемся на наиболее значимых для данного текста аспектах исследования и проводим анализ в том порядке, который «подсказывает» сам текст.

Прошу детей словами описать то, что они представили, слушая стихотворение, интересуюсь, какие строки помогли представить это особенно отчетливо. Спрашиваю ребят, совпадает ли картина, созданная воображением, с обликом известных им фонтанов (опираемся в разговоре на жизненный опыт детей и фотографии фонтанов Петродворца). С помощью словаря выясняем значение незнакомых слов «водомет», «длань», «стремит», «метет», «смертной».(1 микрогруппа).

Образ фонтана нередко встречается в русской поэзии. Достаточно вспомнить поэму А. С. Пушкина «Бахчисарайский фонтан», его же стихотворение «Фонтану Бахчисарайского дворца». Попытаемся сравнить отрывок из этого стихотворения со стихотворением Ф. И. Тютчева. Прошу детей поработать в парах, отметить общее и различное в данных текстах.

Различия:

Афиширование (озвучивание результатов работы в микрогруппах). Эвристическая беседа – заседание ученого совета. Перед уроком учащиеся получали домашнее задание – провести микроисследование (проанализировать один из уровней художественного текста). На уроке выступление одного учащегося из микрогруппы сопровождается комментариями слушателей (ученого совета). Задача учителя – вовлечь в процесс обсуждения всех детей, обратить их внимание на наиболее сложные моменты. Оговариваем, что наше исследование не претендует на полноту в силу ограниченности учебного времени. 1) Композиция. Стихотворение композиционно делится на две части: первые 8 строк создают образ непрерывного движения воды в фонтане, как бы иллюстрируют прямое значение слова «фонтан» - струя воды, бьющая вверх. Во второй части речь идет о мысли, разуме человека, задействовано теперь переносное значение слова «фонтан» - неиссякаемый, обильный поток чего-либо (словарная статья – на доске). Подчеркивает двухчастную структуру деление на строфы. Сообщаю детям, что в некоторых изданиях текст не разделен на строфы. Есть ли в этом своя логика? Учащиеся должны подметить неразрывную внутреннюю связь двух частей текста: первая – иллюстрация, наглядная картинка, вторая – размышление. Предполагаем, что сопоставление частей, возможно, поможет нам понять идею стихотворения. 2) Пунктуация. Вторая строфа более эмоциональна. Если в первой мы отмечаем « спокойные» знаки препинания (запятая, точка, тире, точка с запятой), то вторая строфа «преподносит» нам восклицательный, вопросительный знаки и даже особый синтетический знак препинания (!..). Это убеждает: философское зерно стихотворения, его идею надо искать именно здесь. Благодаря риторическим восклицаниям и риторическому вопросу вторая строфа вовлекает читателя в авторские раздумья и переживания, в результате прочтение текста становится глубоко личностным. 3) Система образов.

4) Особенности лексики. Не имея возможности заняться подробным лексическим анализом текста, обращаем лишь на некоторые особенности лексики.

5) Организация художественного пространства и времени . Обе части стихотворения, на первый взгляд, в этом плане кажутся однотипно организованными: движение вверх, а затем – неумолимый спуск вниз. В этом движении по кругу есть некая обреченность, ощущение невозможности вырваться за его пределы. Моделирование. Анализируем модели художественного пространства, созданные детьми к уроку. Отмечаем, что внимательному взору читателя открывается и то, что эти два круга не идентичны. Первый рисует движение воды (это узкий, материальный мир), а второй – круг мысли (безграничный мир духа). А раз второй круг шире, значит, в этом можно усмотреть, пусть слабую, но все же надежду на то, что стремление к истине – не обреченное «дланью незримо-роковой» движение по замкнутому кругу, а движение по восходящей, по спирали, что это медленное и трудное, но все-таки приближение к истине. Мои модели – в приложении 2, 3. Делюсь с детьми своим маленьким открытием: буква «ф» - своеобразное отражение композиции текста, еще один вариант ее модели (в ней, помимо двух кругов, обращает на себя внимание стержень посередине, некая вертикаль, соединяющая небесное и земное). Более того, эта буква каким-то волшебным образом напоминает фонтан (имеется в виду ее графический вид). Художественное время в тексте меняется от начала к концу стихотворения: в первой строфе его можно определить словом «сейчас», во второй – словом «всегда» (подсказывает это слово «закон»). Таким образом, мы отмечаем расширение художественного времени. В результате подобных наблюдений делаем вывод о том, что Ф. И. Тютчев, при некоторой доле пессимизма, выводит некий общечеловеческий закон, закон неумолимого движения человеческого познания вперед, ввысь, к истине. В этом можно усматривать веру Тютчева в силу человеческого разума, высокий гуманистический смысл данного стихотворения и творчества поэта в целом. 6) Фонетический строй текста. Интересна фонетическая организация стихотворения. Любопытно все, что за пределами нормы, обычного соотношения гласных и согласных звуков. Исходя из этого обращаем внимание на следующие особенности текста:

7) Особенности рифмы. По характеру рифмовки стихотворение могло бы состоять из 4 катренов, объединение же автором 1 и 2, 3 и 4 четверостиший, видимо, сделано намеренно, из композиционных соображений: 1 и 2 катрены рисуют движение воды, 3 и 4 – мысли человеческой. В каждом катрене наблюдаем опоясанную (охватную) рифму, т. е. рифмуются 1 и 4, 2 и 3 строки в четверостишии. Такой способ рифмовки в русской литературе встречается нечасто. Эта интересная, изысканная форма гармонична содержанию, подобна движению фонтана. Изобразительность способа рифмовки подчеркивается следующим фактом: в каждом катрене 2 и 3 строки заканчиваются мягкой, деликатной женской клаузулой, а 1 и 4 – мужской, что придает каждому катрену завершенность, законченность. Последний ударный слог в четверостишии – некая точка, вывод из сказанного. В итоге все стихотворение звучит весьма убедительно, суждения автора претендуют на истинность. 8) Символика. В стихотворении Ф. И. Тютчева достаточно символических, многозначных элементов. Это и образы-символы (фонтан – символ вечного, неостановимого движения, «длань незримо-роковая» - символ любых пределов, трудностей на пути к цели и т. д.), и, к примеру, цифра 4, нашедшая пластическое воплощение в разных элементах текста. В стихотворении 4 четверостишия, оно написано четырехстопным ямбом, в кульминационных 14 и 15 стихах – 4 «р» и 4 «л», наконец, сам образ фонтана (водомета) встречается четырежды (включая название). Символика четверки обращает нас фундаментальным, всеохватным образам: 4 стороны света, 4 времени года, 4 конца креста,4 стадии жизни человека и т. д. Четыре – символ целостности, организации, совершенства, целостности. Видимо, в этом нашли отражение философские и религиозные взгляды поэта-мыслителя, даже словом своим стремящегося к совершенствованию мира. 9) Образ лирического героя. В стихотворении встает образ лирического героя, безусловно, близкого автору. Это мыслитель, для которого высшая ценность – разум человека. Он восхищается величием мира, космоса, бога и скорбит о невозможности постижения человеком всех тайн бытия. При этом лейтмотивом стихотворения становится мысль о необходимости дерзать, постоянно рваться к небу, запредельному, тем самым неуклонно приближаться к истине. В этом нас убеждает исследование других аспектов поэтического текста. Идея стихотворения (вывод по итогам эвристической беседы). Резюме ученого совета.

3) Подведение итогов работы (слово учителя). В завершение разговора отмечаем то следующее:

Рефлексия. Продолжи начатое предложение (опорные слова записаны на доске).

Самооценка учащихся (запись в дневнике). 4) Домашнее задание Составь по итогам урока список вопросов, на которые ты хотел бы получить ответы. 5) Поощрение. В качестве награды за активную, плодотворную, творческую работу учащихся звучит романс на стихи Ф. И. Тютчева «Я встретил Вас...». Федор Иванович Тютчев — один из выдающихся русских поэтов 19 века. Им было написано свыше 400 стихотворений, в каждом из которых он поднимал важные вопросы и подходил к проблеме с философской точки зрения. Он любил рассуждать о природе, пытаясь найти взаимосвязь между окружающим нас миром и самим человеком. Особенно это заметно в его стихотворение «Фонтан». 1820-1840-е годы 19 века — это период расцвета творчества писателя. На этом этапе его творчество достигло «пика» успеха, его стали узнавать. И в 1839 году, в 36 лет, он написал данное стихотворение. Сам автор в тот момент находился на дипломатической службе в Германии. Поездка по Европе помогла ему повысить свой уровень мастерства. Однако, несмотря на то, что ему нравилось за границей, он начинает чувствовать себя одиноким. Вследствие чего он все больше погружается в себя, размышляя и философствуя над разными темами. В результате он начинает находить в природе что-то глубинное, поистине завораживающее. Уединение подарило ему остроту внутреннего восприятия действительности. Жанр, направление, размерТютчев был ярким представителем романтизма, и в этом стихотворении он также работал в основном «ключе», действуя по принципам этого направления. Поэт призывает людей обратить внимание на другой мир, увидеть величие и многообразие природы. По жанру стихотворение можно отнести к философской лирике, поскольку здесь затронуты такие проблемы, как самопознание человека и гармония окружающего мира. Размер написания стихотворения — четырехстопный ямб с использованием пиррихий. Форма рифмовки — кольцевая. Образы и символы

Темы и проблемы

СмыслОсновная мысль стихотворения – это необходимость смирения и принятия закономерностей бытия. Тютчев говорит об ограниченности людей, о предопределенности их судьбы и самих поступков. Человек одержим стремлением познать мир, прочувствовать на себе высшие законы мироздания, но существуют границы, пересечь которые просто невозможно. Сколько бы человек не пытался, ему не удастся достичь самой вершины. Данная идея лежит в основе христианского мировоззрения, и автор передал ее в лирике. Та же мысль, например, заложена в библейском предании о Вавилонской башне, где людям не удалось достроить город, достающий до неба. Их честолюбивые помыслы рассыпались в прах, ведь все строители стали говорить на разных языках. Так, по мнению теологов, появились разные алфавиты, ибо Бог покарал своих созданий за чрезмерное любопытство. В стихотворении «Фонтан» Тютчев закладывает ту же мораль, но более примирительно: нам свойственно рваться ввысь, но нужно смириться с тем, что мы все равно упадем и не достанем до идеала. И в своих размышлениях Тютчев находит точки соприкосновения человека с фонтаном. У этого созданного явления ход одинаковый. Струйки воды поднимаются наверх, достигают определенной высоты, но потом все равно падают. Также и в жизни человека, за взлетом идет падение. Средства художественной выразительностиПроизведение Тютчева изобилует различными средствами художественной выразительности. Прежде всего, автор использует параллелизм. На этом приеме строится вся композиция, разделяя произведение на две части. Изначально поэт создает образ фонтана, пытаясь навеять атмосферу радушного настроения. Во втором же восьмистишье показывает внутренний мир человека, нагнетая при этом обстановку. С целью придания яркого образа фонтану, стихотворение Тютчева полно разнообразных эпитетов: «пылью огнецветной», «высоты заветной» и др. Именно они помогают увидеть величие фонтана глазами самого автора. Также нельзя обойтись и без метафор «фонтан пламенеет», «клубится», которые усиливают эмоциональную выразительность. Одним из главных приемов является сравнение мысли человека с водометом, движение которых совпадает. Описание второй части характерно широким употреблениям различных синтаксических средств. Автор задает риторические вопросы и использует риторические восклицания, чтобы понять, в чем заключена причина честолюбивого стремления человека. Интересно? Сохрани у себя на стенке! |

| Читайте: |

|---|

Популярное:

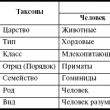

Принципы классификации живых организмов

|

Новое

- Блюда для стройняшек или как приготовить диетические бутерброды Бутерброды с хлебцами для диеты

- Десерт из фруктов: маринованная груша Маринованные груши на зиму рецепты без стерилизации

- Перец жареный консервированный

- Реферат: Основные правила и принципы ведения спора

- Ароматное рагу и жаркое — тушёные овощи с мясом в мультиварке

- Вкусная домашняя пицца с беконом, рецепт с фото

- Свинина с картошкой и овощами в горшочке

- Тыква, запечённая целиком «по-селянски», с мясом

- Котлеты из сома. Рецепт приготовления. Котлеты из сома без запаха Рыба сом рецепты приготовления котлет

- Дни особого поминовения всех усопших: календарь