Разделы сайта

Выбор редакции:

- Рецепт теста для пиццы от оливера джеймса

- Блюда для стройняшек или как приготовить диетические бутерброды Бутерброды с хлебцами для диеты

- Десерт из фруктов: маринованная груша Маринованные груши на зиму рецепты без стерилизации

- Перец жареный консервированный

- Реферат: Основные правила и принципы ведения спора

- Ароматное рагу и жаркое — тушёные овощи с мясом в мультиварке

- Вкусная домашняя пицца с беконом, рецепт с фото

- Свинина с картошкой и овощами в горшочке

- Тыква, запечённая целиком «по-селянски», с мясом

- Котлеты из сома. Рецепт приготовления. Котлеты из сома без запаха Рыба сом рецепты приготовления котлет

Реклама

| Проблемы философии по сферам. Философия |

|

Вечныепроблемы. Современныевопросы. Основной вопросфилософии 23 24 25 Название «основной вопрос философии» (данное немецким философом Фридрихом Энгельсом) достаточно условно. Камю А. Миф о Сизифе//Сумерки богов. М., 1989. С. 223. Также как в любом познании в философии проблемы являются органической частью поисковой познавательной ситуации, которая направляет исследование. Разные философы пытались по-своему ответить на вопрос, какие проблемы решает философия. Аристотель, говоря о Сократе, утверждал: «Сократ занимался вопросами нравственности, природу же в целом не исследовал» . Для Зенона же объектом его философских рассуждений являлись вопросы субъективной диалектики. И. Кант по поводу философских проблем писал: «Сферу философии… можно подвести под следующие вопросы: 1) Что я могу знать? 2) Что я должен делать? 3) На что я смею надеяться? 4) Что такое человек?» . Для А. Швейцера философская проблематика формулировалась в вопросах о смысле жизни человека и его счастьи. Однако, независимо от исторически изменяющихся представлений, личностных пристрастий, философия всегда так или иначе обращалась к определенному кругу наиболее общих и важных для любого мировоззрения вопросов. Основной вопрос мировоззрения, состоящий в понимании соотношения «Я» и внешнего мира, предопределяет поиски решений таких проблем: что такое окружающий мир, в чем его природа и сущность? Познаваем ли он? Един или множественен, конечен или бесконечен, дискретен или целостен, находится в непрерывном изменении или неподвижен? В каком направлении он развивается? Что такое человек и каково его место в мире? В чем смысл его жизни и смерти? Свободен ли он и в чем его свобода? Что такое добро и зло, красота и уродство, истина и ложь, справедливость и несправедливость? Что представляет собой человеческое общество? Почему оно возникает? Каково его строение? Как развивается и развивается ли вообще? Каков смысл истории? Существует ли общественный прогресс? Разумеется, в разные исторические эпохи в многочисленных философских школах и направлениях эти проблемы формулировались по-своему, в них расставлялись разные акценты; философы делали предметом своего исследования именно эти проблемы, а не другие. Культурно-исторические, социально-классовые, внутринаучные, художественно-эстетические, индивидуально-экзистенциальные и прочие запросы актуализировали для философского рассмотрения те или иные аспекты названной проблематики, которые затем отражались в сознании конкретного философа, становясь предметом творческого исследования. Но перечисленные вопросы обсуждаются не только в философии. Что же отличает их именно философское осмысление? Прежде всего, это уровень решения названных проблем. Философия стремится дать их осмысление на уровне всеобщности, предельных оснований культуры. Предметом ее интереса не выступают конкретные отдельные или единичные события, явления, факты. За ними она усматривает некоторую всеобщность, предельность. Следующая черта философской проблематики – ее известная устойчивость, вневременность. Перечисленные вопросы мировоззрения были, есть и будут возникать в любом обществе, где существует философская рефлексия. Их нельзя решить раз и навсегда. Некоторые исследователи, скептически относящиеся к философии, замечают, что она попала в порочный круг, поскольку за две с половиной тысячи лет своего существования решает одни и те же проблемы, но так и не может их решить. Однако такой упрек несправедлив. Философские проблемы «вечны» в том смысле, что они всегда сохраняют свое значение: в каждую эпоху постановка этих проблем означает не просто продолжение традиции, но и выявление новой перспективы. Это отнюдь не значит, что в процессе развития философской мысли отсутствует прогресс в глубине и широте осмысления названных проблем. Сравните, к примеру, понимание материи в эпоху античности и в настоящее время, или трактовку пространства и времени, необходимости и случайности и ряда других проблем онтологии, гносеологии. А сколько новых нюансов, аспектов появилось в осмыслении проблемы смерти и бессмертия, ценностных ориентаций человека! Философия соотносит в своем содержании указанные проблемы с тем социокультурным контекстом, который ей современен и который предопределяет особенности их решения. Вместе с тем философское знание содержит в себе круг проблем, которые можно назвать прикладными. Они возникают из необходимости решения задач, связанных с реальной практической деятельностью людей, с вопросами, поставленными частными науками (которые для своего осмысления требуют философской интерпретации). Их решение во многом ситуативно, предопределено конкретными целями. Однако они не формируют фундаментальный тип философского знания, направленный на выработку всеобщих мировоззренческих категорий, законов и принципов. В настоящее время в отечественной философской литературе дискутируется проблема основного вопроса философии. Одни авторы придерживаются традиционного для марксистского понимания определения основного вопроса философии, другие дают иные его формулировки. Первая позиция выражена в следующем высказывании Ф. Энгельса: «Великий основной вопрос всей, в особенности новейшей философии, есть вопрос об отношении мышления к бытию». В более развернутых формулировках – это вопрос об отношении духовного и материального, субъективного и объективного, сознания и материи. При этом речь идет не только о приоритете материального или духовного, но и о том, что считать материальным, а что духовным. Соответственно, те философы, которые утверждают первичность материи, являются представителями материалистического направления в философии, а настаивающие на первичности идеи, духа – идеалистического. Однако разница в трактовках самого материального или идеального давала возможность многочисленных модификаций постановки и решения основного вопроса, как в материализме, так и в идеализме. Например, в философской системе Гегеля первична Абсолютная идея, у Шопенгауэра – бессознательная космическая воля, у Маха – ощущения. Отсюда, в частности, различение объективного и субъективного идеализма. И если первый провозглашает независимость идеи, духа, божественного начала не только от материи, но и от сознания человека (эта позиция нашла отражение в философии Платона, Августина Блаженного, Гегеля и многих других философов), то второй отличается тем, что утверждает зависимость внешнего мира от сознания человека (таковы идеи Беркли, Юма). Но наличие этих двух форм не исчерпывает всего многообразия различных вариантов идеалистической философии. Духовное первоначало могло пониматься как мировой разум (панлогизм), мировая воля (волюнтаризм), единая духовная субстанция (идеалистический монизм), множество духовных первоэлементов (например, монадология Лейбница, выражающая суть идеалистического плюрализма) и т. д. Материализм в истории философии также принимал различные формы (наивный материализм, метафизический материализм, механистический материализм, вульгарный материализм, диалектический материализм и пр.). Почему данный вопрос называется основным? Здесь существует несколько аргументов: в любой философской системе так или иначе он обязательно затрагивается; определяет характер мировоззрения, его основную направленность; от ответа на этот вопрос зависит и подход ко всем остальным проблемам и способам их решения. «Вопрос о соотношении материи и сознания является “основным” потому, что без него не может быть никакого философствования, никакой подлинной философии. Другие проблемы (например, эстетические, этические) только потому и становятся философскими, что их, оказывается, можно рассматривать через призму онтологического и гносеологического отношения человека к бытию. Этот вопрос является основным еще и потому, что в зависимости от ответа на его онтологическую часть формируются две главные, принципиально разные всеобщие ориентации в мире: материализм и идеализм». Мировоззренческая ориентация человека так или иначе связана с формулировкой основного вопроса философии. Вопрос о соотношении материи и сознания, материального и духовного – лишь одна сторона основного вопроса философии. Но есть еще и другая, которая формулируется в вопросе: познаваем ли мир? Как соотносятся наши мысли об окружающем нас мире к самому этому миру? «В состоянии ли наше мышление познавать действительный мир, можем ли мы в наших представлениях и понятиях о действительном мире составлять верное отражение действительности?» Отрицательный ответ на этот вопрос характерен для представителей агностицизма (философского учения, согласно которому не может быть окончательно решен вопрос об истинности познания окружающей человека действительности; такова, например, позиция Юма) и скептицизма (философской концепции, подвергающей сомнению познание объективной действительности; этих взглядов придерживались Пиррон, Карнеад, Секст Эмпирик и др.). Нельзя однозначно связывать агностицизм или скептицизм с материализмом или идеализмом. Агностики и скептики встречались как среди материалистов, так и среди идеалистов. Вместе с тем подобная формулировка основного вопроса признается не всеми философами. В истории философии известны и другие его трактовки. Для Ф. Бэкона основной вопрос философии – это проблема овладения стихийными силами природы, для Камю – вопрос о том, стоит ли жить. Да и некоторые современные отечественные авторы основным считают вопрос о смысле жизни и назначении человека, одной из сторон данного вопроса выступает вопрос о соотношении материи и сознания. Доказать, что именно эта трактовка основного вопроса, а не иная, является истинной, в философии нельзя. Как, впрочем, нельзя доказать, что материалистическая позиция является единственно верной, а идеалистическая – ложной. Дело в том, что построение систем материализма или идеализма начинается с принятия определенных аксиоматических положений: о первичности материи или сознания. Но принятие подобных аксиом более связано не с их обоснованностью (хотя и это важно), а с решением для себя проблемы мировоззренческого выбора. Кстати, это положение не ставит философию принципиально вне научного знания. Философия лишь разделяет судьбу многих наук, которые основывают свои утверждения на аксиомах (это обычное дело в математике, теоретической физике и ряде других наук). В этом состоит лишь специфика организационного строения философии, не более. История философии долгое время рассматривалась как борьба двух противоположных направлений – материализма и идеализма. Конечно, такая «борьба» на отдельных этапах развития философии действительно существовала и, более того, предопределяла это развитие. Но подобную конфронтацию нельзя абсолютизировать, полагая, что она всегда и везде имела место и детерминировала всю историю развития философии. Часто ту или иную философскую концепцию однозначно отнести к материализму или идеализму не представляется возможным: «Такая сложность состоит в том, что материализм и идеализм далеко не всегда составляли два взаимонепроницаемых лагеря, а в решении некоторых вопросов соприкасались и даже перекрещивались» . Последнее обстоятельство нашло свое отражение, например, в деизме – учении, которое признавало существование Бога в качестве безличной первопричины мира, развивавшегося затем по своим законам. Деистами были как идеалисты (например, Лейбниц), так и материалисты, для которых деизм был скрытой формой атеизма. На наш взгляд, традиционная формулировка для марксистской парадигмы основного вопроса философии более обоснована, поскольку вопросы о смысле жизни и многие другие все-таки требуют, прежде всего, ответа на вопрос о соотношении материального и духовного. Но как бы ни была велика роль основного вопроса философии, ее нельзя преувеличивать, а тем более сводить всю проблематику философии только к решению этого вопроса, выделяя таким образом учение о бытии или теорию познания (что характерно было до еще недавнего времени при изложении философии в марксизме, когда экзистенциальные проблемы, т. е. проблемы, связанные с размышлением о смысле жизни человека, его счастьи, свободе рассматривались как второстепенные или не входили в состав философских проблем вообще). Предмет философии намного шире, чем тематика, связанная с решением основного вопроса философии, что раскрывается в структуре философского знания. 1. Основные проблемы философии 2. Понятие общества, специфика общественного бытия Литература 1. Основные проблемы философии Философия зародилась примерно 2500 лет назад в странах древнего мира – Индии, Китае, Египте. Своей классической формы она достигла в Древней Греции. Первым человеком, назвавшим себя философом, был древнегреческий мыслитель Пифагор, а в качестве особой науки ее впервые выделил другой древнегреческий мыслитель Платон. Вследствие неразвитости наук собственно философские проблемы вплетались во всю совокупность знаний, и только позднее из нерасчлененных знаний выделяются математика, астрономия, медицина, затем механика, химия, биология, юриспруденция и другие специальные науки. Философия все больше превращается в систему общих знаний о мире, имея своей задачей дать ответы на наиболее общие и глубокие вопросы о природе, обществе, человеке. Вместе с тем происходит дифференциация внутри самой философии, формируются относительно самостоятельные ее разделы: онтология – учение о бытии и его сущности, гносеология – учение о познании, логика – учение о мышлении, его законах и формах, этика – учение о морали, эстетика – учение о прекрасном в жизни и искусстве, социальная философия – учение о человеческом обществе, история философии , изучающая зарождение, становление и развитие философской мысли. В современной философской литературе формулируются такие проблемы: Как дух соотносится с материей? Существуют ли в глубинах бытия сверхъестественные силы? Конечен или бесконечен мир? В каком направлении развивается Вселенная? Что такое человек и каково его место во всеобщей взаимосвязи явлений мира? Что такое добро и зло? Что есть истина и заблуждение? В каком направлении, по каким законам движется история человечества и в чем ее сокровенный смысл? и др. Как и во всех частных науках проблема в философии есть логическая форма познания. Проблема – это вопрос, являющийся органической частью познавательной поисковой ситуации, когда имеют место поиски новых явлений, процессов, структур. Проблемы бывают реальные и мнимые, вечные и преходящие, существенные и несущественные и т.д. Что касается философских проблем, то все они выражают и представляют специфический предмет философии, можно сказать, что они его отражают и его спецификой обусловлены. Всеобщее в системе «мир – человек» составляющее предмет философского познания и является предметным основанием проблем философии. Проблемы философского мировоззрения охватывают весь мир в целом, жизнь человека в целом, отношение человека к миру в целом. В процессе становления и развития философии круг ее проблем постоянно менялся, но, проблема бытия всегда была и остается одной из центральных в философии. Это утверждали известные философы XX века как зарубежные – М. Хайдеггер, так и отечественные – В. Соловьев, Н. Бердяев, А. Лосев и др. Испанский философ Ортега-и-Гассет писал, что вопрос о бытии – сущность философии, а пересмотр идеи бытия означает коренной пересмотр самой философии. Термин «бытие» взят из повседневного греческого языка, в котором слова «быть», «существовать», «находиться в наличности» близки по значению. Но, начиная с античности, философы использовали его для обозначения не просто существования, а того, что гарантирует существование человека и мира. Проблема бытия – это проблема поиска того, что «действительно имеется» как независимое от человека и человечества, что само ни в чем не нуждается, но, в чем нуждается мир и человек. Поэтому категория «бытие» есть категория онтологическая. Онтология – философское учение о бытие как таковом, а не о бытие тех или иных вещей и явлений. Отношение мышления к бытию является основным вопросом философии потому, что через отношение человека, его мышления, сознания, всей его духовной, психической деятельности к окружающему миру осознается место человека в мире, его предназначение, смысл его существования. Бытие есть единство форм и способов существования. Оно представляет собой особенное специфическое существование, которое характеризуется определенным набором свойств. Формы бытия и соответствующие им способы существования детерминированы фундаментальной структурой мира. Прежде всего, выделяют материальное бытие и идеальное бытие, которые являются самими общими родами бытия. Далее речь можно вести об объективном бытие, отличительным признаком которого выступает существование вне и независимо от сознания человека, и о субъективном, т.е. существование находится внутри сознания человека. Таким образом, существуют три концепции трактовок бытия: материалистическая, объективно-идеалистическая и субъективно-идеалистическая. Суть первой, материалистической , концепции состоит в том, что под бытием понимается объективная реальность, способная воздействовать на наши органы чувств. Эта реальность существует вне и независимо от нашего сознания и ее бытие, т.е. способ существования, состоит в том, что она способна воздействовать на все, включая сознание человека. В объективно-идеалистическом понимании бытие предстает в виде объективно существующей идеи. Так согласно Гегелю, бытие – это понятие, которое, является предельно простым и потому абсолютно бессодержательным. Бытие равно небытию, так как ни то, ни другое не обладает никакими свойствами. В третьей концепции бытия – субъективно-идеалистической – бытие связывается с чувствами и представлениями субъекта. Быть или существовать – это значит быть воспринимаемым. В рамках этой концепции бытие предполагает связь только с нашими ощущениями и представлениями. Отношение человека к миру многообразно. Это и отношения, в которые вступает человек в своей предметной, практической деятельности, осваивая и преобразуя природную и социальную действительность, и нравственное отношение к природе, обществу другим людям; эстетические, аксиологические (оценочные) и другие отношения. Все они являются предметом философского осмысления, и важное место среди них занимает познавательное отношение, или иными словами проблема познания . Она неразрывно связана с основным вопросом философии – проблемой мышления и бытия и составляет его вторую сторону. Суть проблемы познания состоит в уяснении вопросов: в состоянии ли наше мышление познавать действительный мир, можем ли мы в наших представлениях и понятиях о действительном мире составлять верное отражение действительности. Этот теоретико-познавательный, гносеологический вопрос делит философов на агностиков, отрицающих возможность достоверного познания мира, сущности явлений, и философов не сомневающихся в познавательных возможностях человека, в его способности раскрыть сущность вещей, открыть законы природы и общества, представить более или менее верную картину мира. Такая позиция называется гносеологическим оптимизмом . В теории познания сложились эмпирическое и рационалистическое направления. Сторонники эмпиризма единственным источником знания считают опыт, основанный на чувственном познании, недооценивая активную роль в познании теоретического мышления. Сторонники рационализма абсолютизируют роль абстрактного мышления, недооценивая значение чувственного познания, наблюдения опыта, эксперимента. Оба направления страдают односторонностью в оценке двух неразрывно связанных друг с другом сторон познавательной деятельности человека. Существуют также течения, представители которых отстаивают идеи об ограничении познавательных возможностей человека, неспособности человеческого разума постичь суть бытия. Рациональному познанию противопоставляется познание сверхразумное – инстинкт, мистическая интуиция и тому подобные способы познания. Такие течения включают различные школы иррациональной философии. Отношение «мир – человек» теория познания рассматривает как отношение объекта и субъекта познания, выявляя связь чувственного и рационального как двух сторон познавательного процесса, исследуя проблему истины и ее критерия, а также другие гносеологические вопросы. Философское осмысление мира предполагает решение вопроса: находится ли окружающий человека мир, его предметы и явления в состоянии покоя или мир изменяется, развивается, переходит из одного состояния в другое. В античной философии ответ на этот вопрос разделил философов на «неподвижных» и «текучих». Впоследствии первый из этих взглядов получил название метафизического : он давал статичную картину мира, за вторым, дающим динамическую картину, закрепилось название диалектического, а проблема диалектики выдвинулась на передний план. В переходные периоды общественного развития проблема ценностей также выступает на первое место. Именно такое время переживает сегодня наше общество, с его нестабильностью, резкими социальными сдвигами, дезориентацией и дезинтификацией личности. Все это находит свое выражение в процессе переоценки ценностей, таких как добро, истина, красота, польза, гуманизм, нравственность, эстетическое достоинство, свобода и т.д. Философским исследованием природы ценностей занимается определенная отрасль философии – аксиология. Аксиология как самостоятельная отрасль возникла в западной философии в конце 19 начале 20 века как попытка разрешить некоторые сложные вопросы философии, относящиеся к общей «проблеме ценности». Считалось, что эти вопросы (смысл жизни, истории, направленность в основание познания, конечная цель и оправдание человеческой деятельности, отношения личности и общества и др.) не поддаются научному анализу. Проблема ценности считается областью особого, всенаучного исследования, своеобразным способом видения мира. Ценности выступают ориентирами и критериями деятельности людей. В центре понимания ценностей находится ценностное отношение человека к миру, т.е. ценностное отношение возможно только там, где реально присутствует человек, являющийся носителем и субъектом ценностного отношения. Фотограф Chris Wells Научная проблема – это наличие нескольких различных гипотез на разрешение одного вопроса, или вопрос, не имеющий определённого решения и требующий дополнительных изысканий. Думаю понятно, что в этой статье речь пойдёт не об обывательском неверном употреблении понятия проблема. Для исследования в философии можно найти проблему на любой вкус, которая потребует много времени, а возможно и всю жизнь, на своё разрешение, но останется открытой. Например, назову лишь примерный круг проблем философии кратко, в него входят такие известные:

Легко отметить разнообразие и важность, едва ли не извечную актуальность перечисленного списка, а это далеко не всё. На эти проблемы философии были предложены решения и, зачастую, не одно на каждую, но дискуссия остаётся и она актуальна. Возможно есть главная проблема философии? И да, и нет; в наиболее крупном типе объектов науки главной проблемой может быть назван и человек, то есть разумное существо, и мир, и их связи, читай любой из основных объектов философии. Последнее справедливо к произвольной проблеме; так, если назвать главным человека, то он без мира не так интересен, отдельно мир теряет целесообразность для разумного существа, которому мир безынтересен без самого исследователя. Тогда возможно главная проблема философии это связь разумного существа и мира? Вероятно, вопрос дискуссионный. Специфика проблем философииК специфике проблем философии можно отнести: Сложность определения критериев проблемы; Способы определения характера истинности; Экзистенциальность философского исследования; Фундаментальность и предельность, универсальность и конкретика; Антиномия и парадокс, априорность и апория – формы интенсивного развития; Рамки проблематики: исторические, применимости и прочее (общие, частные, практические, локально-ситуативные и так далее). По сути можно сформулировать проблему философии в многих концепциях, так как любой ответ или подход имеет противоположный взгляд на рассматриваемые им явление или процесс, безусловно не всегда, но зачастую. Так же верно и то, что проблема в науке это не что-то плохое и говорящее о тупике в исследовании. Нет, проблема в основном складывается когда уже есть ряд теорий и гипотез, которые необходимо соотнести и подвести итог, этом ключе философскую проблему можно рассматривать как промежуточный этап между теориями и выводом по вопросу, либо между теорией взятой за основу и окончательным её доказательством. Однако в отличии от чисто естественных наук, философии из-за её специфичных предметов, подходов или задаваемых вопросов не так просто добиться окончательного решения, как, например, в физике. Хотя в физике также достаточно теоретических моделей с косвенными эмпирическими доказательствами. В определённых дисциплинах, таких как этика или эстетика, экспериментально установить окончательные данные невозможно, так как предмет по большей части субъективен, а выбор эталона осуществится такой же и изъят он будет из субъективной, во многом, среды. Это тоже специфика философских проблем, которая, кстати, является одной из первых часто критикуемых апологетами естествознания. Правда, нужно отметить, что эти лица просто не разбираются в вопросе, который критикуют, иначе с такой позиции они не выступали бы с критикой. Но это тема уже совсем другого разговора. Философия зародилась примерно 2500 лет назад в странах древнего мира - Индии, Китае, Египте. Своей классической формы она достигла в Древней Греции. Первым человеком, назвавшим себя философом, был древнегреческий мыслитель Пифагор, а в качестве особой науки ее впервые выделил другой древнегреческий мыслитель Платон. Вследствие неразвитости наук собственно философские проблемы вплетались во всю совокупность знаний, и только позднее из нерасчлененных знаний выделяются математика, астрономия, медицина, затем механика, химия, биология, юриспруденция и другие специальные науки. Философия все больше превращается в систему общих знаний о мире, имея своей задачей дать ответы на наиболее общие и глубокие вопросы о природе, обществе, человеке. Вместе с тем происходит дифференциация внутри самой философии, формируются относительно самостоятельные ее разделы: онтология - учение о бытии и его сущности, гносеология - учение о познании, логика - учение о мышлении, его законах и формах, этика - учение о морали, эстетика - учение о прекрасном в жизни и искусстве, социальная философия - учение о человеческом обществе, история философии , изучающая зарождение, становление и развитие философской мысли. В современной философской литературе формулируются такие проблемы: Как дух соотносится с материей? Существуют ли в глубинах бытия сверхъестественные силы? Конечен или бесконечен мир? В каком направлении развивается Вселенная? Что такое человек и каково его место во всеобщей взаимосвязи явлений мира? Что такое добро и зло? Что есть истина и заблуждение? В каком направлении, по каким законам движется история человечества и в чем ее сокровенный смысл? и др. Как и во всех частных науках проблема в философии есть логическая форма познания. Проблема - это вопрос, являющийся органической частью познавательной поисковой ситуации, когда имеют место поиски новых явлений, процессов, структур. Проблемы бывают реальные и мнимые, вечные и преходящие, существенные и несущественные и т.д. Что касается философских проблем, то все они выражают и представляют специфический предмет философии, можно сказать, что они его отражают и его спецификой обусловлены. Всеобщее в системе «мир - человек» составляющее предмет философского познания и является предметным основанием проблем философии. Проблемы философского мировоззрения охватывают весь мир в целом, жизнь человека в целом, отношение человека к миру в целом. В процессе становления и развития философии круг ее проблем постоянно менялся, но, проблема бытия всегда была и остается одной из центральных в философии. Это утверждали известные философы XX века как зарубежные - М. Хайдеггер, так и отечественные - В. Соловьев, Н. Бердяев, А. Лосев и др. Испанский философ Ортега-и-Гассет писал, что вопрос о бытии - сущность философии, а пересмотр идеи бытия означает коренной пересмотр самой философии. Термин «бытие» взят из повседневного греческого языка, в котором слова «быть», «существовать», «находиться в наличности» близки по значению. Но, начиная с античности, философы использовали его для обозначения не просто существования, а того, что гарантирует существование человека и мира. Проблема бытия - это проблема поиска того, что «действительно имеется» как независимое от человека и человечества, что само ни в чем не нуждается, но, в чем нуждается мир и человек. Поэтому категория «бытие» есть категория онтологическая. Онтология - философское учение о бытие как таковом, а не о бытие тех или иных вещей и явлений. Отношение мышления к бытию является основным вопросом философии потому, что через отношение человека, его мышления, сознания, всей его духовной, психической деятельности к окружающему миру осознается место человека в мире, его предназначение, смысл его существования. Бытие есть единство форм и способов существования. Оно представляет собой особенное специфическое существование, которое характеризуется определенным набором свойств. Основы современной философии. Учебник / Под ред. М.Н. Росенко. СПб.: Издательство «Лань», 1999. С.113. Формы бытия и соответствующие им способы существования детерминированы фундаментальной структурой мира. Прежде всего, выделяют материальное бытие и идеальное бытие, которые являются самими общими родами бытия. Далее речь можно вести об объективном бытие, отличительным признаком которого выступает существование вне и независимо от сознания человека, и о субъективном, т.е. существование находится внутри сознания человека. Таким образом, существуют три концепции трактовок бытия: материалистическая, объективно-идеалистическая и субъективно-идеалистическая. Суть первой, материалистической , концепции состоит в том, что под бытием понимается объективная реальность, способная воздействовать на наши органы чувств. Эта реальность существует вне и независимо от нашего сознания и ее бытие, т.е. способ существования, состоит в том, что она способна воздействовать на все, включая сознание человека. В объективно-идеалистическом понимании бытие предстает в виде объективно существующей идеи. Так согласно Гегелю, бытие - это понятие, которое, является предельно простым и потому абсолютно бессодержательным. Бытие равно небытию, так как ни то, ни другое не обладает никакими свойствами. В третьей концепции бытия - субъективно-идеалистической - бытие связывается с чувствами и представлениями субъекта. Быть или существовать - это значит быть воспринимаемым. В рамках этой концепции бытие предполагает связь только с нашими ощущениями и представлениями. Отношение человека к миру многообразно. Это и отношения, в которые вступает человек в своей предметной, практической деятельности, осваивая и преобразуя природную и социальную действительность, и нравственное отношение к природе, обществу другим людям; эстетические, аксиологические (оценочные) и другие отношения. Все они являются предметом философского осмысления, и важное место среди них занимает познавательное отношение, или иными словами проблема познания . Она неразрывно связана с основным вопросом философии - проблемой мышления и бытия и составляет его вторую сторону. Суть проблемы познания состоит в уяснении вопросов: в состоянии ли наше мышление познавать действительный мир, можем ли мы в наших представлениях и понятиях о действительном мире составлять верное отражение действительности. Этот теоретико-познавательный, гносеологический вопрос делит философов на агностиков, отрицающих возможность достоверного познания мира, сущности явлений, и философов не сомневающихся в познавательных возможностях человека, в его способности раскрыть сущность вещей, открыть законы природы и общества, представить более или менее верную картину мира. Такая позиция называется гносеологическим оптимизмом . В теории познания сложились эмпирическое и рационалистическое направления. Сторонники эмпиризма единственным источником знания считают опыт, основанный на чувственном познании, недооценивая активную роль в познании теоретического мышления. Сторонники рационализма абсолютизируют роль абстрактного мышления, недооценивая значение чувственного познания, наблюдения опыта, эксперимента. Оба направления страдают односторонностью в оценке двух неразрывно связанных друг с другом сторон познавательной деятельности человека. Существуют также течения, представители которых отстаивают идеи об ограничении познавательных возможностей человека, неспособности человеческого разума постичь суть бытия. Рациональному познанию противопоставляется познание сверхразумное - инстинкт, мистическая интуиция и тому подобные способы познания. Такие течения включают различные школы иррациональной философии. Отношение «мир - человек» теория познания рассматривает как отношение объекта и субъекта познания, выявляя связь чувственного и рационального как двух сторон познавательного процесса, исследуя проблему истины и ее критерия, а также другие гносеологические вопросы. Философское осмысление мира предполагает решение вопроса: находится ли окружающий человека мир, его предметы и явления в состоянии покоя или мир изменяется, развивается, переходит из одного состояния в другое. В античной философии ответ на этот вопрос разделил философов на «неподвижных» и «текучих». Впоследствии первый из этих взглядов получил название метафизического : он давал статичную картину мира, за вторым, дающим динамическую картину, закрепилось название диалектического, а проблема диалектики выдвинулась на передний план. В переходные периоды общественного развития проблема ценностей также выступает на первое место. Именно такое время переживает сегодня наше общество, с его нестабильностью, резкими социальными сдвигами, дезориентацией и дезинтификацией личности. Все это находит свое выражение в процессе переоценки ценностей, таких как добро, истина, красота, польза, гуманизм, нравственность, эстетическое достоинство, свобода и т.д. Философским исследованием природы ценностей занимается определенная отрасль философии - аксиология. Аксиология как самостоятельная отрасль возникла в западной философии в конце 19 начале 20 века как попытка разрешить некоторые сложные вопросы философии, относящиеся к общей «проблеме ценности». Считалось, что эти вопросы (смысл жизни, истории, направленность в основание познания, конечная цель и оправдание человеческой деятельности, отношения личности и общества и др.) не поддаются научному анализу. Проблема ценности считается областью особого, всенаучного исследования, своеобразным способом видения мира. Ценности выступают ориентирами и критериями деятельности людей. В центре понимания ценностей находится ценностное отношение человека к миру, т.е. ценностное отношение возможно только там, где реально присутствует человек, являющийся носителем и субъектом ценностного отношения. Основными аспектами проблемы ценностей являются: соотношение ценности и оценки, вопрос об объективности ценности, возможна ли «отрицательная ценность», взаимоотношение общечеловеческих и групповых (классовых и национальных) ценностей, принципы классификации ценностей, специфика эстетических и нравственных ценностей и др. Немаловажное значение в философии имеет и обсуждение вопроса о сущности пространства и времени . В истории философии эта проблема в свою очередь распадается на три составляющие: каков гносеологический статус этих понятий? Являются ли они характеристиками материального бытия, или характеризуют устройство нашего сознания? каково отношение пространства и времени к субстанции? каковы основные свойства пространства и времени? Вопрос о познавательном статусе категорий пространства и времени решался по-разному: одни философы считали пространство и время объективными характеристиками бытия, другие считали их чисто субъективными понятиями, характеризующими наш способ восприятия мира. Существуют две точки зрения об отношении пространства и времени к материи. Первая - субстанциальная - пространство и время трактуются как самостоятельные сущности, существующие наряду с материей и независимо от нее. Вторая - реляционная - ее сторонники понимают пространство и время не как самостоятельные сущности, а как системы отношений, образуемых взаимодействующими материальными объектами. Вне этой системы взаимодействий пространство и время считаются несуществующими. Алексеев П.В. Философия: Учебник. - М.: ТЕИС, 1996. С. 312. Данная проблема в некоторой мере была решена при создании теории относительности в начале XX века, которая была нацелена на раскрытие диалектических связей в природе и заставила отказаться от субстанциальной концепции. Кроме вышеперечисленных можно выделит еще множество проблем философии - антропологические, этические, эстетические и др. Все проблемы философии являются всеобщными и вечными, - что не означает их принципиальной нерешаемости, они решаемы, но только для каждого этапа развития общества и науки и в той степени, в какой это возможно при том или ином уровне развития общества. К тому же для того чтобы решать философские проблемы, нужно прежде всего владеть философскими средствами и опираться на историю философской разработки проблемы, на обширные философские знания. |

| Читайте: |

|---|

Популярное:

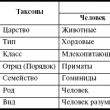

Принципы классификации живых организмов

|

Новое

- Блюда для стройняшек или как приготовить диетические бутерброды Бутерброды с хлебцами для диеты

- Десерт из фруктов: маринованная груша Маринованные груши на зиму рецепты без стерилизации

- Перец жареный консервированный

- Реферат: Основные правила и принципы ведения спора

- Ароматное рагу и жаркое — тушёные овощи с мясом в мультиварке

- Вкусная домашняя пицца с беконом, рецепт с фото

- Свинина с картошкой и овощами в горшочке

- Тыква, запечённая целиком «по-селянски», с мясом

- Котлеты из сома. Рецепт приготовления. Котлеты из сома без запаха Рыба сом рецепты приготовления котлет

- Дни особого поминовения всех усопших: календарь